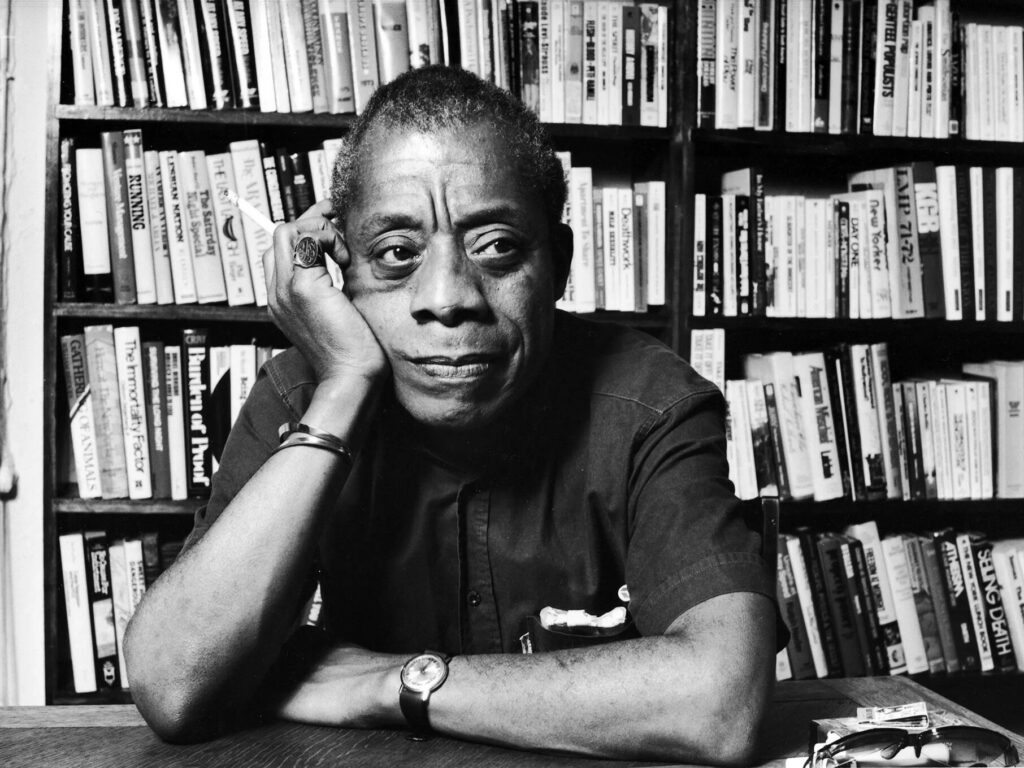

Am 2. August wäre James Baldwin, der als einer der einflussreichsten afroamerikanischen Autoren gilt, 100 Jahre alt geworden.

James Baldwin wurde 1924 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren, zu einer Zeit, als Rassismus weltweit weit verbreitet war. Armut war weit verbreitet, und es kam zu Gewalt zwischen Polizisten. Baldwin wuchs mit acht Geschwistern auf. Aufgrund des starken Einflusses seines Stiefvaters, eines konservativen Baptistenpredigers, entschied er sich zunächst, selbst Prediger zu werden.

Baldwin hingegen wollte die ihm von der Gesellschaft auferlegten Einschränkungen nicht länger akzeptieren. Er wollte Schriftsteller werden, und das war seine Leidenschaft. Zunächst verfasste er Rezensionen, später Essays und Kurzgeschichten. Mit der Zeit wurden ihm New York City und möglicherweise die gesamten Vereinigten Staaten zu eng. Als Mann afrikanischer Abstammung und Homosexueller erlebte er Gefühle der Unterdrückung. Später zog er nach Frankreich, wo er mit Unterbrechungen insgesamt vierzig Jahre blieb.

Eine Person, die zwischen anderen Reichen reist

Frankreich, das Baldwin als seine Wahlheimat betrachtete, war Schauplatz der Werke, die ihn berühmt machten. Das 1953 erschienene Buch „Go Tell It on the Mountain“ war eine Sammlung seiner Schriften, in der er seine Erlebnisse als Jugendlicher und Teenager in der Baptistenkirche seiner Heimatstadt schilderte. Da der Film die Suche eines bisexuellen Mannes nach Identität thematisierte, löste „Giovanni's Room“ (1956) heftige Kontroversen aus.

Person von großer Bedeutung im Kampf um Bürgerrechte

Baldwin blieb schließlich noch einige Jahre in den Vereinigten Staaten. Als die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung in vollem Gange war, hatte er sich bereits als bedeutende Persönlichkeit etabliert. Martin Luther King Jr., Malcolm X und Nina Simone, allesamt prominente Persönlichkeiten der Bürgerrechtsbewegung, zählten zu seinen Freunden. Baldwin war getrieben von dem Wunsch, Veränderungen herbeizuführen und sich mit seinem Volk wieder zu vereinen. Ein Land, das entweder weiß oder schwarz war, interessierte ihn nicht. Er glaubte, die Vereinigten Staaten von Amerika seien der einzige Ort, an dem er sein Ideal eines Landes, das aus Menschen besteht, unabhängig von ihrer Hautfarbe, verwirklichen könne. Doch auch eine gewisse Wut war in ihm spürbar, wie er 1961 in einem Radiointerview zugab: „Ein Schwarzer in diesem Land zu sein und dabei einigermaßen bewusst zu sein, bedeutet, fast ständig in einem Zustand der Wut zu sein – auch bei der Arbeit.“ Dies war ein Geständnis, das er ablegte.

Die Beziehung zwischen Baldwin und Afrika war zweideutig

Die 1960er Jahre waren nicht nur von der Bürgerrechtsbewegung in den USA geprägt, sondern auch von den Unabhängigkeitsbewegungen auf dem afrikanischen Kontinent, zu dem Baldwin ein konfliktreiches Verhältnis hatte. Seine Vorfahren hatten Sklaven in die Vereinigten Staaten gebracht. Aus diesem Grund wurden er und alle seine Vorfahren nach eigenen Angaben aus Afrika vertrieben und getrennt. Auf seinen Reisen durch Westafrika hatte er jedoch das Gefühl, ein Eindringling zu sein. Um Afrika Respekt zu zollen, verzichtete er auf die Veröffentlichung einer Essayreihe über den Kontinent.

Der Berliner Journalist René Aguigah hat gerade eine Biografie über den Autor veröffentlicht: „James Baldwin. Der Zeuge – Ein Porträt“. In einem Interview mit der DW sagte Aguigah, dass Baldwin Afrika eine große Bedeutung beigemessen habe. Die Mehrheit der Afroamerikaner damals interessierte sich für Afrika und damit auch für ihre eigene Geschichte. Hinzu kam, dass die Mutter von Baldwins Stiefvater bei seiner Familie lebte und als Sklavin geboren wurde. Dies trug ebenfalls zu Baldwins Situation bei. Das deutet darauf hin, dass er mit der Geschichte dieser Region vertraut war.

Die Black Lives Matter-Bewegung hat wiederentdeckt

Auch die Bürgerrechtsbewegung verlor durch die Morde an Martin Luther King Jr. und Malcolm X an Schwung. Resigniert und wütend kehrte Baldwin nach Europa zurück. Er behauptete, der amerikanische Traum sei für ihn nicht mehr realisierbar. Sein Blick auf die Vereinigten Staaten wurde zu dem eines Außenstehenden. Es schien, als sei Baldwin selbst vergessen.

Die als „Black Lives Matter“ bekannte Bewegung war der Katalysator, der ihn und sein Werk wieder ins öffentliche Bewusstsein rückte, insbesondere seine von einem durchdringenden Blick geprägten Artikel. Seine Analyse der alltäglichen Gewalt und des noch nicht überwundenen Rassismus findet sich in diesen Sammlungen. Wer Baldwin noch nicht kennt, dem empfiehlt sein Biograf René Aguigah, seine Lektüre mit „The Fire Next Time“ (1963) zu beginnen, einer seiner Essaysammlungen. Da Baldwin darin viele Aspekte seines Privatlebens berührt, ist dies eine wunderbare Einführung, denn sie bietet einen umfassenden Einblick in die missliche Lage der Afroamerikaner in den frühen 1960er Jahren. Der Schwerpunkt der Einleitung liegt auf den bedeutenden politischen Ereignissen dieser Zeit.

Im Jahr 1987 verstarb James Baldwin im Alter von 63 Jahren an Krebs. Er wurde auf dem Ferncliff Cemetery in der Stadt Hartsdale im Bundesstaat New York beigesetzt.